「情けは人の為ならず」という慣用句の意味についてはネットでもよく議論を見かける。一つには、「情けをかけることはその人の為にならないからすべきでない」。もう一つの意見は「人に情けをかけることは巡り巡って自分に戻ってくるから、良いことだ」と。

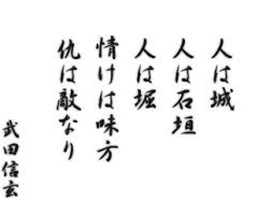

この慣用句の原典は武田信玄の「甲陽軍艦」の中のもので、「人は城 人は石垣 人は堀」である。信玄のこの言葉は長く彼の「部下愛」として解釈されてきたが、果たしてそうだろうか。

同じ「甲陽軍艦」の中で、信玄は「我 人を使うは 人を使うにあらず その業を使うなり」と書かれている。「業」とはすなわち「能力」のことだ。

そのまま解釈すれば、「部下を使うにあたって、人格・人間性などは関係の無いことだ。必要なのはその人間の能力である」ということになる。これを、上の「人は城 人は石垣 人は堀」と合わせて解釈していくと非情な考え方が見えてくる。

信玄は拠点である甲府に城を造らなかった。造ったのは自分の住居だけである。もちろん、要塞化はしてあった。

これは常に他国を侵略し続けた彼の「攻撃の姿勢」を示すものであり、決して「守備の姿勢」ではない。攻撃こそ最大の防御、と強気な武田軍団の「社訓」のようなものだが、これは同時に「部下が前線から逃げ込める場所を造らない」ということである。

現代風に言えば、本社の社屋を造らないのだ。社長は自宅から指揮を執る。

これは、各征服地にいる部下達はたとえ敵に敗れても「そこを死守しろ」ということになる。まるで部下達には作為的に「背水の陣」につかせているようなものだ。

だから、「人は城 人は石垣 人は堀」ということなのだろう。これが果たして厚い情けや部下愛だろうか?

信玄は「非常」に優れた経営者で、よく部下を掌握していた。しかし、父は他国に追放したし、落とした城の女捕虜は、城主の妻を含め、甲府の辻で競売にしている。こうした「非情」な面もある。

また、そういう非情な面がなければ戦国の世は勝ち残れない。そうでなければ、必ずしも農作物の生産性において恵まれていなかった甲府を拠点にもう少しで天下統一を果たせそうなところまでいったというような離れ業は為し得なかったのだろう。

以上を総合して考えると、信玄の「人の為ならず」という考えは、かなり打算的なものになる。表面的には優しくても、裏では「能力の無い者はバッサリ切り捨てる」という能力主義がくっきりと見えてくるのだ。

だから、信玄の「情けは人の為ならず」は「その人間ためにならないから、かけない」と「自分に戻ってくるから、かける」の両面を持ち合わせていたのだろう。

私は外資系の企業に長く勤めていたが、実は大学卒業時の就職先は純日本企業だった。仕事以外の面で気を遣うことがあまりに多く、「自分には日本企業は合わない」と考え、早々にその会社のライバル企業、それもアメリカ外資に転職したのである。

この転職は私にとって大正解だった。つまらない接待や宴会も無し、お中元やお歳暮などに頭を悩ませることも無い。

勤務時間は自由(スーパーフレックス)。そうしたことで自分の仕事に意識を集中できることが何より嬉しかったのだ。

そして人事に関しても公正かつドライなところも私の性格に合っていた。無能な上役は逆に放逐したこともある。裏を返せば「力(能力)がものを言う」世界だったのである。

信玄の配下の者達も、信玄流の能力主義が肌に合う者と合わない者がいたことだろう。

肌の合わない企業に勤めるというのは、針のムシロに座っているかのような感覚さえ覚える。

トップの考え方はそのまま社風となる。その「風」に留意し、自分の行動に生かすことが、自分の為であり、組織の為でもある。

それが例え、敵方に寝返ることだとしてもだ。これが私流の「情けは人(組織)の為ならず」である。