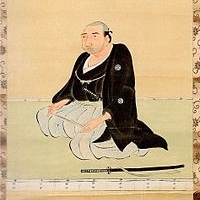

本多重次(ほんだ しげつぐ)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将である。徳川家康の家臣。通称の作左衛門(さくざえもん)の方が有名だ。

徳川家康の「人使いのうまさ」には定評があるが、その一つは、要職には必ず性格の違う人間を組み合わせたことだ。

その代表的な例が、岡崎の奉行に高力清長(こうりき きよなが)、本多重次(通称・作左衛門)、天野康景(あまの やすかげ)の三人を起用したことである。世人はこの三人を「仏高力、鬼作左、どちへんなしの天野康景」と言った。

人情深い高力、法に厳しい本多、その両方を併せ持つ天野、という組み合わせの妙が世人の好評を買ったのである。

この三人のうち、本多は例の有名な「一筆啓上、火の用心、お仙泣かすな、馬肥やせ」という日本最短の手紙を書いた人物である。

彼の持論は「家康公の側近の書く法令は、やさしいことでも書き方が難しすぎる」ので、それを極力やさしくかみ砕くべきだ、ということだった。

一筆啓上はその表れだ。奉行になってからも、民に対する布令は漢字が多くて民には読めない。何度言っても、法令係は「これでいいのだ」と言って直そうとしない。

そこで、いつも法令を書いた立て札の最後に書き加えた。

「これをまもらないと、おれがおこるぞ。さくざ」

家康の名で出ている法令を勝手に直すわけにはいかないからそうしたのだ。

民は、立て札に書かれてあることがわからなくても、最後の「これをまもらないと、おれがおこるぞ。さくざ」はよく解った。鬼作左が怒ると怖いから、何が書いてあるのか字の読める者に聞いて、皆、法令を守った。

鬼作左と呼ばれる彼は気性は荒かったかも知れないが、頭も良く、民への思いやりがあったのだ。

この本多重次は豊臣秀吉の怒りを買い、自宅謹慎(蟄居)を命じられてしまう。晩年は不遇で、文禄五(1596)年7月16日にこの世を去った。享年68歳であった。

私が大学を卒業して社会人として企業に就職した時に最初に面食らったのが、文書の書き方だった。

大学では難しい論文を大量に読み、自分もまたそれと同様に難しい論文を書いた。大学の教授や講師がそうしろ、というからそうやって勉強したのである。

ところが、社会人になって、報告書や企画書などの書類は極力わかりやすく簡潔に書くことを求められた。

大学で学んだことは一体何だったのかと考え込んだものだ。

これは、つまり「読む人の立場になって文書を作成する」ということが肝要だったのだ。

現在はOA化が進んで、ビジネス文書はテンプレートで済んでしまうことも多いが、やはり企画書などはそうはいかない。プレゼンテーションまで想定に入れた企画書を作成する必要がある。

こうして書いている今も、読み手にやさしくわかりやすいか、それがとても気になるところなのである。